كان ذلك في الثلث الأول من الحرب التي وقعت "في شهر تموز من عام جُرحٍ وألفين بعد المسيح وسبعين مجزرة في القرى على طريق الإمام الذبيح": مادت بنا الأرض ثلاثًا في تلك البناية الواقعة عند مدخل الضاحية الجنوبية من ناحية منطقة "بئر العبد"، حيث كانت تقوم منذ أقل من ثلاثة عقود كنيسة صغيرة تدعى "كنيسة الطيار"، حين كان ساحل المتن الجنوبي عامرًا ببساتين الليمون التي يُمكن للمرء أن يعثر على بقاياها حتى اليوم بين الكتل الاسمنتية المصفوفة كيفما اتّفق، وحيث يُصوّب الطيّار الإسرائيلي تمامًا على البنايات الثلاث المحيطة بنا.

أصرّ أبي المصاب بمرض عضال أن يبقى في البيت حتى اليوم السابع من الحرب، ليصون "منطقة الراحة" الخاصة به، من نظارته إلى أقراص دوائه، ولغايةٍ في نفس يعقوب ستكتشفها عزيزي القارئ في نهاية هذه المقالة. وعندها ستجدُ للجنوبي صاحب العينين الزرقاوين عذرًا معتبرًا يغفر له البقاء ما يقرب ربع حرب كاملة بين الصواريخ.

حملنا ما تيسّر من أمتعتنا ورحلنا نحو "تلّة السيوفي" في أعالي الأشرفية، نرتصّ عائلات وأقاربَ وأحفادًا جاؤوا من قارات ثلاث، لنشاهد من أعلى التلة وبالعين المجردة تلك الكواسر المعدنية تفتك بالبيوت التي تُبقر بطونها وتتطاير في الهواء، على وقع صرخات الذهول باللغات الثلاث: Oh my God, C’est Hallucinant"، يا أبا الفضل العبّاس".

اتّصل عندها ربيع، تلميذي في الجامعة، ليشرع في المقدمة المعروفة: "مش مهم الحجَر، المهم انتوا سالمين وكل شي بيتعوَّض". كان ذلك نذيرًا بسقوط ذلك البيت الذي اشتراه أبي في "بئر العبد" قبل عقد من الزمن، حين ترك منطقة "الشياح" التي يحلُف أهلُها بغربتهم حين يتجاوزونها بخطواتٍ إلى منطقة الحرش القريبة من ناحية الغرب، أو إلى برج البراجنة من جهة الجنوب.

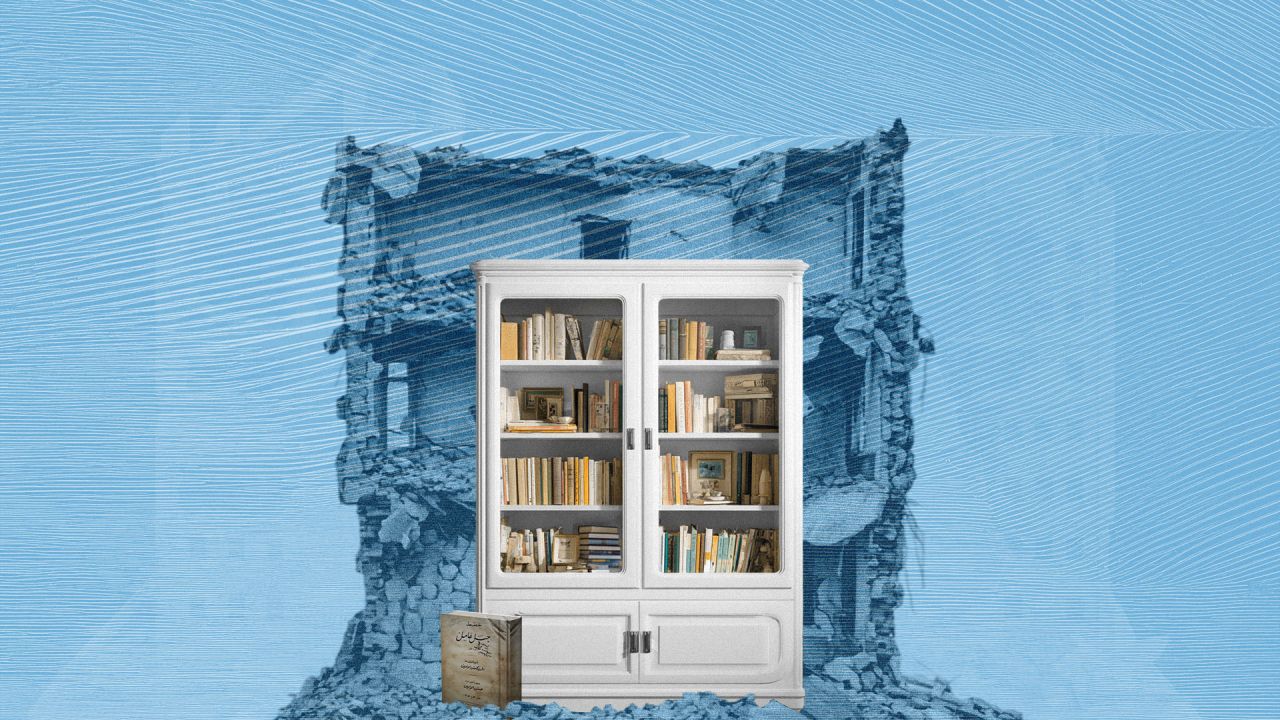

لمحتُ دمعة في عينه حين أغلقتُ الهاتف، ثم أضاف جملة يتيمة: "مش أسفان إلا على المكتبة". ومن يتبع سلالة أبي في أولئك الفلاحين في أعالي جبال الرفيع من بلاد عاملة في نواحي جزين، ستقوده حاسة الشمّ حصرًا إلى الدخان المنبعث من مواقدهم في أيام الشتاء الطويل، وحاسة اللمس إلى الثلج المتجمّد الذي يسدّ أبواب ديارهم التي يبيتون فيها مع "مونتهم" ودوابّهم حتى نيسان/أبريل، ليأتي أهل قرية الريحان القريبة بمعاولهم يرفعون الثلج عن أبواب البيوت. كانت بصمتهم المكتوبة ذلك الثلم العميق الذي يغزّه المحراث في بدن الأرض.

وحين ترك الفتى، مهدي، تلك القرية المنسيّة مع الجحافل النازلة إلى أطراف المدينة، لتنسج هذه الأخيرة من اغترابهم عن شموس آبائهم أسطورة "العتّالين والشغيلة على البور"، كان أول عهده بالكتب في ساحة العازارية. وحين لمسها أول مرّة باليدين كان ذلك أقرب إلى المشهد الرهيب في قصة "السيل" لإبراهيم الكوني، حين يلامس الماءُ لأول مرة رُكبَتَي المرأة النازلة من الجبال الجافة نحو الوادي، بما يشبه النشوة التي تقتحم الجسد. "العُرف الطيّب في شرح ديوان أبي الطيّب" كان الكتاب الأوّل الذي أرجعه. عاد به من العازارية إلى البيت البسيط في "عودة الخليل" في الشياح: تنشأ المكتبة من كتاب أوّل فحسب، أو ربما على فكرة واحدة مُستلّة من كتاب. فكرة تكون كالجذع، وتلحقه الكتُب الباقية كالفروع من الشجرة.

وقف مهدي مذهولًا أمام المكتبة الهائلة؛ خمسة آلاف كتاب كاملة باللغة الفرنسية، من بروست إلى سارتر، ومن كامو إلى السورياليين الفرنسيين

كانت فكرته من كتاب المتنبي بيتين يُشبهان حياته كلها في رقّتها وحساسية روحه الباحثة عن الحب: "لا السيف يفعل بي ما أنت فاعلة / ولا لقياء عدوي مثل لقياكِ ــــ لو بات سهمٌ من الأعداء في كبِدي / ما نال منّي ما نالته عيناكِ".

صار يصفّ الكتب هو وصديقه خليل على مصطبة البيت الحجرية، يأخذونها ذهابًا وإيابًا ليتّجروا بها في العازارية. وحين نجح في شهادة البروفيه، أحضر أبوه النجار ليحوّل "نمليّة" البيت البيضاء إلى مكتبة زيّنَتها بالرسوم أختُه التي أرداها القناص الكتائبي عند ساحة البريد برصاصة في رأسها أول أيام الحرب.

صار مهدي يحمل "نمليّة" الكتب تلك إلى كل البيوت التي سكنها في حياته. وأشرَكَنا، نحن أولاده الخمسة، في طقوس لمسها وتوضيبها ورصّها في رفوفها المنتظمة كما يحلو له أن يُرتّبها، أو في رحلة البحث عن كتابٍ مارقٍ خارجٍ عن الجماعة نحو رفّ آخر، فنحار في "كليلة ودمنة" مثلًا، أنَضعهُ بين كتب التراث أم كتب السياسة، أم في كتب الأطفال التي يقال إنها تصلح لعمر الثمانين؟

كان ينظر في مكتبته طويلًا، حتّى خِلنا أنه يعرفها كما يعرفنا. يعرف متى تمرض، ومتى تفوح منها رائحة الغبار ويحينُ أوانُ مسحِها ونفضها بـ"منفضة الريش"، ومتى ينبغي تركها في سكونها الطويل تتهامس فيما بينها وتتلامس وتتبادل النميمة بصمت: "أنتَ أيها الغلاف الأنيق، ليس لك قلبٌ تحت هذا الجلد"، "لماذا تلك الليلة بعد الألف؟"، و"هل هي أزهار الشر فعلًا يا بودلير أم أزهار المرض؟ كيف خطَر لك أن تتحدى هيغل بوردة مريضة؟"، وكل ما يخطر للكتب أن تتبادله من الأسئلة في تلك الأوقات الطويلة التي تكون فيه بمفردها.

أفرَد للمكتبة جدران الصالون من بيته في الطابق الثالث من البناية الواقعة أوّل شارع عبد الكريم الخليل. ثم كان ذلك اليوم الشهير من سنة1984 حين ذاع صيت ما وقع للأستاذ مهدي مع اليهودي، موريس طوبي، من منطقة وادي أبو جميل ومكتبته: توظّف الاستاذ مهدي في بريد الحمراء في شارع المقدسي سنة1972 وكان عليه أن ينتظر اثنتي عشرة سنة كاملة ليُطل عليه طوبي، ذلك الرجُل بأطواره الغريبة، من باب مكتبه ويطلب أن يستأجر علبة للبريد ويسلّمه نسخة من مفتاحها.

حدّثه أبي عن قريته البعيدة والمزار الذي كان يقصده اليهود في الربيع قبل النكبة، والقرية التي تعتاش موسمًا كاملًا من زيارتهم حين يُقلّهم رجالها بالبغال والحمير صعودًا في الجبل من "نبع الطاسة" حتى غرف المزار، والفتية الذين يوقدون لهم النار في السبت ويبيعونهم مونة عشرة أيام من "اللبنة المكعزلة" والبيض البلدي والقاورما، ونساء القرية اللواتي يؤجرونهم "التراريح" والأغطية والوسائد، وصولًا إلى فرس المختار التي كانت تدور بهم دورتين حول بِركة سجد مقابل ربع ليرة ذهبية.

غاب طوبي طيلة الأشهر الثلاثة التي اشتد فيها وطيس الحرب سنة 1984، واختبأ الأستاذ مهدي وعائلته في ملجأ في منطقة رأس النبع. وحين استأنف عمله في آذار/مارس من العام نفسه، وجد رسالة غريبة في علبة البريد التي يملك مفتاحها. رسالة موجّهة له شخصيًّا: "عزيزي مهدي ن، أحضر مبلغ خمسة آلاف ليرة لبنانية ونلتقي في العنوان المذكور على قفا الرسالة، قرب مدرسة الأليانس".

كان أبي قد جمع خمسة آلاف ليرة عدًّا ونقدًا بعد جهد جهيد ويفاوض جدتي لبيع دونم الأرض في القرية البعيدة فيشتري بيتًا للعائلة في شارع المكحول، حين فاجأه طوبي بالطلَب الغريب. كانت رغبة غريبة تدفعه دفعًا إلى أن يسحب رزم النقد من المصرف ويذهب إلى العنوان المكتوب حيث كان اليهودي ينتظره: "اسمع يا مهدي. سأبوح لك بسرّ، وسأعرض عليك شيئًا مقابل هذا الكيس الذي تحمله في يدك. أنا راحل عن هذا البلد إلى الأبد، سبقتني كارمن ابنتي إلى فرنسا. هذا هو السر. أما العرض فتعال سترى شيئًا يسرّك".

دخلا معًا إلى بيته قرب نزلة "الأليانس"، ووقف مهدي مذهولًا أمام تلك المكتبة الهائلة، خمسة آلاف كتاب كاملة باللغة الفرنسية، من بروست إلى سارتر، ومن كامو إلى السورياليين الفرنسيين، من ايلوار وأرضه الزرقاء مثل برتقالة إلى فريلن الذي يبكي قلبه كما تُمطر فوق المدينة: "سيحرقها مقاتلو إحدي الميليشيات المحلية. لآذار خبّي كُتبَك الكبار. انقطع المازوت في المدينة، سيحرقونها فقط من أجل التدفئة".

لو جُمعَت كل الكتب في مكتبة واحدة، وشبّ فيها حريق هائل، وكان عليك أن تنقذ كتابًا واحدًا فحسب، أيّها سيكون؟

دخل أبي بستان الخليل في ذلك اليوم على ظهر شاحنة "سكسويل" كبيرة، وبقينا مع الجيران ليومين كاملين نحمل الكتب إلى رفوف مكتبة جديدة احتلّت الغرفة الثانية التي كنا نسميها "الصالون الجواني"، ليصير اسمها "أوضة اليهودي"، وليشار إلينا بالبنان في الشياح في ذلك الزمن "الجماعة يلي جابوا الكتب بالسكسويل".

نزِلت دمعة من عين أبي في ذلك اليوم من تموز/يوليو، وكان صوتٌ في داخلي يقول لي إن ربيع الذي هاتفني قد وقع في الشُبهة بين البناية وأخواتها كالمشتبه بين كان وكأنّ. اتفقتُ مع ابن خالتي على أن يمرر لي خلسة مفاتيح سيارة أبيه الشاعر الراحل محمد علي شمس الدين، لأن سيارتي التي نسيت أن أطفئ أضواءها في اليوم السابق أبَت أن تكون شريكتي في ما ستقترفه يداي هذا اليوم: انطلقتُ بسيارة الـ BMW من نزلة السيوفي نحو مستديرة الطيونة، ومن بعدها نحو ساحة المشرّفية: توقّفتُ قليلًا في أول الشارع ولم أسمع صوت الطيران الحربي في الأجواء، ولا صوت طائرة الاستطلاع اللعينة التي كنا نطلق عليها اسم "أم كامل". حرّكتُ السيارة بأقسى سرعة لأدخل زاروب "كنيسة الطيار"، وأجد البناية بـ"أباجوراتها" الخضر وأصص الورد على شرفاتها واقفة في مكانها.

كان عليّ أن أحضر من الشقة القائمة في الطابق الثالث هي الأخرى دليلًا دامغًا لأبي أن مكتبته التي نزلت دمعته من أجلها لا تزال "صاغ سليمة في مكانها". في تلك الدقائق السبع التي وقفتُ فيها في منتصف المسافة تمامًا بين مكتبة طوبي التي نقلها أبي للمرة الثانية إلى بطن الغرفة "الجوانية"، والغرفة المجاورة التي يضع فيها كتبه التي جمعها من أيام العازارية و"النملية"، كان عليّ أن أستعيد ذلك التمرين الذي أجريتُه في ورشة عمل في المغرب قبلها بسنين قليلة مع مجموعة من الشعراء والكتّاب: "لو جُمعَت كل الكتب في مكتبة واحدة، وشبّ فيها حريق هائل، وكان عليك أن تنقذ كتابًا واحدًا فحسب، أيّها سيكون؟". كان أجمل الأجوبة ما قاله عادل الذي اختار كتاب التربية الدينية للصف الثالث الإعدادي، إذ كان هذا الكتاب وسيلته لمحو الأمّية عند كل نساء قريته في الجبال البعيدة لاحتوائه على جزء "عمّ" في القرآن الكريم الذي يحفظنه عن ظهر قَلب.

بدا هذا التمرين يوتوبيًّا في حينها لكنه صار الآن حقيقة يمكنني لمسها بالأصابع: "هيا يا محمّد، أنقذ كتابًا من المكتبة". صار صوت الطيران قريبًا ونزلت عليّ كومة من الأسئلة: ترى بمَ تتهامس الكتب في خوفها؟

تذكّرت تلك الحكاية في كتب التراث عن أبي بُردة: "كان أبو موسى (الأشعري) يحدثنا بأحاديث فقمنا لنكتبها. فقال: أتكتبون ما سمعتم مني؟ قلنا نعـم. قال فجيئوني به، فدعا بماء فغسَله، وقال: احفظوا عنا كما حفظنا". هل تفضل الكتب الموت بالماء على طريقة أبي موسى الأشعري، أم هو أهون الشرّين أمام النار التي ستندلع من أوراقها لو قرر الطيّار في الأعلى أن يوجه صاروخه نحو الطابق الثالث، أي تحديدًا إلى منزل آل ناصر الدين في الضاحية الجنوبية لبيروت؟

تقول الحكاية إن قبيلة من البربر نهبت كُتبيين بغداديين أثناء نزولهم على مجري النيل باتجاه الإسكندرية، ثم قطّعت الجلود الأنيقة للكتب المسلوبة وصنعت منها أحذية ونعالًا. وأما صفحاتها فصارت وقودًا للطبخ، وسرعان ما اختلط رمادها بالكثبان المجاورة لتُدعى تلك المنطقة حتى الأمس القريب "هضبة الكتب". هل سينصهر رماد المكتبة بحجارة الأبنية المجاورة وتشكّل هضبة ترتفع عشرين مترًا عن سطح البحر يسميها الناس "تلّة طوبي"؟ وأنت يا طوبي، هل وُجدتَ حقّا؟ وهل وُجدَت كارمن والمسلّحون الذين يرقصون حول النار رقصة الكانيباليين حين يحظون بفريسة على جزيرة مهجورة؟ هل تكون فعلًا "اليهودي الأخير" الذي يبيع مكتبته في وادي أبو جميل، أم مجرد رجل جارَ عليه الزمان بالفاقة والعوز فاخترع القصة برمتها؟

تذكرت أبا حيان التوحيدي وقصته مع مكتبته التي أتلفها بيديه: "فشقّ عليّ أن أدعها لقوم يتلاعبون بها، ويدنّسون عرضي إذا نظروا فيها، ويشمتون بسهوي وغلطي إذا تصفّحوها، ويتراءون نقضي وعيبي من أجلها فإن قلت: ولم تسمهم بسوء الظن، وتقرع جماعتهم بهذا العيب؟ وكيف أتركها لأناس جاورتهم عشرين سنة فما صح لي من أحدهم وداد، ولا ظهر لي من إنسان منهم حفاظ؟ ولقد اضطررت بينهم بعد الشهرة والمعرفة في أوقات كثيرة إلى أكل الخضر في الصحراء، وإلى التكفف الفاضح عند الخاصة والعامة، وإلى بيع الدين والمروءة، وإلى تعاطي الرياء بالسمعة والنفاق، وإلى ما لا يحسن بالحر أن يرسمه بالقلم، ويطرح في قلب صاحبه الألم".

كانت الأسئلة تضج مثل هدير الطائرات التي استأنفت غاراتها بعد الدقيقة السابعة من مغامرتي المتهورة، وقطعت عليّ تأملًا أخيرًا: قال أحد الأصدقاء إن الوطن هو المكان الذي تقرأ فيه أجيال ثلاثة متتالية من العائلة من المكتبة ذاتها. تُرى هل سيقرأ مهدي الصغير الذي سيولد بعدها بعامين من المكتبة نفسها التي أقف أمامها الآن، أم سيضيع الوطن مرة أخرى في بلبلة التعريفات؟

سحبتُ الكتاب الذي أردت إنقاذه من المكتبة، وقطعتُ طريق الإياب بسرعة جنونية لأصل إلى تلّة السيوفي وأدخل الغرفة حيث يتمدد أبي بساقيه المتورمتين: ألقيتُ الكتاب أمامه على الطاولة. كان كتاب "خطط جبل عامل" للسيد محسن الأمين، وكنتُ أعرف أنه سيستعيد شغفه القديم بالمسح على غلافه بأصابعه الدقيقة كما كان يمسح على رؤوسنا أيام الطفولة.

فتح الكتاب من المنتصف ليُخرج منه ورقة صفراء قديمة: قصيدة "الدردارة" لحسن عبد الله، بِرُسوم إميل منعم، وقد احتفظ بنسختها الأصلية حين صدرت في جريدة النداء سنة 1981. ابتسم "الأستاذ مهدي" حين أيقن بسلامة المكتبة، وسألتُه إن كان طوبي قد وُجد بحقّ. أجابني أن عدد الكتب كان خمسة آلاف وواحدًا، وأن اليهودي أصرّ على أن يترك أبي الكتاب الزائد للمسلحين ليصطلوا به في تلك الليلة الباردة من آذار/مارس. اختار عندها كتابًا عن الأحصنة، وأخبره طوبي أن الحصان المحترق سيظهر في حياته قبل شهرين من وفاته.

مددنا قصيدة "الدردارة" فوق الطاولة. ظهرَت الخيام ببيوتها الطينية وبركة الماء في خاصرتها، وصواريخ "الكورنيت" تطارد الدبابات في سهلها. كان حصانٌ يركض في السهل والنار تخرج من قوائمه الرشيقة، في تلك المسافة بين كربلاء التي "اكتملت كما شاءها الأقوياء"، وتخوم الإمام المنتظر الذي يخرج في آخر الزمان بحمامة على كتفه وكتابٍ في يده.