ينتشر مصطلح "مظلومية السنة" بين السوريين انتشار العدوى، يتداوله القاصد وغير القاصد، وغالبًا ما يُستخدم في إشارة إلى ما تعرّض له السنة من ظلم خلال حقبة حكم الأسدين. غير أن هذا المصطلح، الذي استخدمه السوريون في السنوات الأخيرة للدلالة على معاناة حقيقية، أصبح في نظر كثيرين ذريعة تلجأ إليها بعض الجماعات لتبرير عدائية سنية تجاه باقي الطوائف والأديان. فراح المصطلح يُوظَّف نقديًا ليشير إلى نوع من الظلم المضاد، خصوصًا مع تصاعد أعمال العنف والقتل في مجازر الساحل والسويداء. بين هذا وذاك، خرجت شريحة من المثقفين تهزأ من المظلومية وتزعم أنها سابقة حتى على حكم الأسدين، بوصفها امتدادًا لجذر إسلامي سنّي يتجاوز الظرف السياسي المعاصر.

المفارقة أن معظم الادعاءات، برغم تناقضها، لم تتناول المصطلح مباشرة، بل اكتفت بطرح عام حول المظلوميات دون التركيز على مظلومية السنّة، فجاءت الكتابات عامة ومفتقرة للتحديد. ورأى ناقدو المظلومية أنها تعكس ذاكرة جمعية تختزنها الطائفة السنية في لاوعيها، تعبّر عن شعور متضخم بالهوية، مرتبط بزمن الإسلام الذهبي الذي يصعب تقبّل أفوله. وترافق هذا الفهم مع رأي آخر يرى في تضخم الهوية السنية تجليًا لبنية مشبعة بالنزعة الإقصائية، تمجّد الأمة، وتفرز مشاعر المظلومية.

تفتقر التأويلات السابقة إلى الدقة والحسّ التاريخي. إن إلقاء نظرة سريعة على أدبيات الإسلام تُظهر أن مصطلح "المظلومية السنية" حديث النشأة، لا جذور له في التراث الإسلامي أو الخطاب السياسي التقليدي. بخلاف الشيعية والمسيحية، تفتقر السردية السنية إلى البُعد التراجيدي الذي يُضفي طابع المظلومية على الهوية. ومع ذلك، يُصرّ كثير من المثقفين على أن المظلومية السنية تعبّر عن ذاكرة جمعية وذاتية متضخّمة، متجاهلين أن "السنية" لم تُعامَل كطائفة إلا في الآونة الأخيرة، وأن مصطلح "المظلومية" نفسه لم يبرز إلا في سياقات غربية ما بعد حداثية، ضمن خطاب حقوق الإنسان ودراسات التابع والضحية والتظلّم. لا تكمن الإشكالية الأعمق في المصطلح نفسه، بل في الأساس الذي يُبنى عليه، وهو مفهوم "الذاكرة الجمعية". غير أن هذا المفهوم رُفض لاحقًا في دراسات الذاكرة السياسية، التي ميّزت بين ذاكرة جمعية ذات طابع نفسي جماعي وثابت، وذاكرة اجتماعية تاريخية تُصاغ سياسيًا، وتُوظَّف من طرف النُخَب لتشكيل هوية جماعية تخدم أهدافها في بناء السرديات وتعزيز السلطة.

لا توجد مظلومية سنية مؤسِّسة في أدبيات الإسلام، وإن وُجدت بعض الحالات الظرفية التي يمكن وصفها بالمظلومية، فإنها لم تُشكّل مكوّنًا ثابتًا، ولم تُستَخدَم لتأسيس لاهوت سياسي كما هي الحال في بعض الاتجاهات الأخرى. تناول مؤرخون كابن كثير والطبري أحداثًا مأساوية مثل مقتل عثمان أو النزاع بين علي ومعاوية، لكن هذا التناول جاء ضمن سياق تفسير تاريخي، لا خطاب "مظلومية سنية". حتى سقوط الخلافة العثمانية عام 1924، لم يُقدَّم كمأساة تأسيسية لهوية سنية مظلومة، بل كتحول سياسي في سياق تاريخي. ومع صعود جماعة "الإخوان المسلمين" وأدبيات سيد قطب والمودودي، لم يُستحضر خطاب مظلومية، بل توجَّه التركيز إلى مواجهة ما سُمي بـ"الجاهلية الحديثة"، المرتبطة بالأنظمة القومية والعَلمانية والديمقراطية، دون ربط ذلك بفكرة مظلومية طائفية، بل كان هناك حس بالقمع السياسي. وحتى تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام"، في بداياته "القاعدية"، لم يجعل من المظلومية ركيزة خطابه، بل قام على سرديات الجهاد والتمكين، وعلى سلفية تقليدية في الشكل، انتقتْ نصوصًا فقهية بعناية لتبدو منسجمة مع الموروث، برغم افتراقها عن السلفية التقليدية في المقاصد والممارسة.

بدءًا من حرب الخليج الثانية عام 1991، راح صدام يستخدم الهوية السنية كأداة لتعزيز سلطته، على نحو يشابه اعتماد نظيره الأسد على الهوية العلوية بعد أحداث حماه

لم يتبلور مصطلح "المظلومية السنية" بصيغته المتداولة اليوم إلا في سياق سياسي واجتماعي محدَّد، وهو العراق بعد الغزو الأميركي 2003. فبرغم تعرّض بعض المناطق ذات الغالبية السنية في سوريا للتهميش في الثمانينيات، لم يظهر المصطلح هناك ولم يتحوّل إلى خطاب منظَّم. غير أنّ سقوط نظام صدام حسين أفضى إلى فقدان السنّة مواقعهم التقليدية في مؤسسات الدولة، ولا سيما في الجيش والأجهزة الأمنية، بعدما شكّلوا لعقود طويلة عمود السلطة السياسية والعسكرية. بدأ الحديث عن "المظلومية" يتسلَّل إلى الخطاب العام عبر تصريحات سياسيين سُنّة، ثم تكرّس في خطاب "هيئة علماء المسلمين" وامتدّ إلى قطاعات شعبية شعرت بأن مكانتها الاجتماعية تُنتزع منها بسرعة. لم تنبع هذه المظلومية من التهميش بعد سقوط النظام فحسب، بل كانت متجذرة في تراث أيديولوجي صاغه النظام نفسه. وقد عمل البعث "التكريتي"، كما أشار إريك دافيس في كتابه مذكّرات دولة، على اصطناع ذاكرة جمعية للعراقيين تستند إلى فترة الإسلام الذهبي. لم تكن القومية العربية وحدها كافية كمرجعية، بل أضيفَت إليها ذاكرة الحضارة الإسلامية، لتمنح الطائفة السنية، برغم كونها أقلية، موقعًا رمزيًا يتجاوز به وضع الغلبية الشيعية في العراق.

ساهمت هذه الذاكرة الاجتماعية المُصطَنعة في ترسيخ بنية ذهنية مغلقة تجاه الآخر، خصوصًا الشيعي والكردي، عبر التشكيك في ولائه وتصعيد خطاب يربط العراق بإرث إسلامي وعربي نقي. وجدت هذه الرواية صدى واسعًا بين الطبقات الوسطى السنية، لا سيما في مناطق "المثلث السني" التي شكلت عمود الدولة "البعثية". ومع انهيار الدولة، انهارت الطبقة المستفيدة من سلطتها، فصاغت خطابًا جديدًا يعبِّر عن فقدان الامتياز باستدعاء فكرة المظلومية السنية. وبرغم أن النظام البعثي لم يكن سنّيًا أيديولوجيًا، فقد اعتمد على بنية عشائرية سنّية لحماية سلطته، مع إقصاء القوى الشيعية والكردية من مراكز القرار. بدءًا من حرب الخليج الثانية عام 1991، راح صدام يستخدم الهوية السنية كأداة سياسية لتعزيز سلطته، على نحو يشابه اعتماد نظيره الأسد على الهوية العلوية بعد أحداث حماه وتمرد "الإخوان"، ما يعكس تحول الأنظمة لاستراتيجيات طائفية لحماية نفوذها. ومع اجتثاث "البعث" وتسريح الجيش، خسر الآلاف من السنّة وظائفهم ونفوذهم في العراق، ما فاقم شعورهم بالتهميش والخذلان. في هذا المناخ، ترسّخ مصطلح "المظلومية السنية" وامتدّ إلى لبنان وسوريا. غير أن هذا الاستخدام ظلّ خطابًا هوياتيًا تخييليًا، لا واقعًا سياسيًا دقيقًا، فصار أداة تعبئة أكثر منه تشخيصًا موضوعيًا للظلم في الدول الأخرى.

مظلومية السنة في العراق لا تُعدُّ امتدادًا طبيعيًا لمثيلتها في سوريا، فالنظير الأقرب لها هو مظلومية الأقليات التي تتعرض للتهميش اليوم

لم يكن غريبًا أن يجد تنظيم "الدولة الإسلامية" بيئة مناسبة في العراق بعد الغزو الأميركي، إذ ترك الخطاب "البعثي" السني فراغًا هوياتيًا عميقًا بعد الغزو وسقوط النظام وتفكك الدولة. هذا الفراغ لم يُملأ، ما مهَّد الطريق أمام قوى متطرفة كـ"تنظيم الدولة الإسلامية" للنفاذ إليه. الحاضنة الشعبية في بعض الأوساط السنية التي استجابت للتنظيم لم تكن بالضرورة داعمة له إيجابيًا، بل جاءت كردّ فعل على الإحباط من التهميش الاقتصادي، والغضب من تصاعد النفوذ الشيعي، واحتقار الطبقة السياسية السنية الفاسدة، وتوحُّد الأهداف ضد المحتل الأميركي. استثمر التنظيم هذا الغضب، جامعًا بين المظلومية السنية "البعثية" والخطاب الجهادي ضد العدو. يتجلى ذلك في إعلان قيام "دولة العراق الإسلامية"، الذي وصف السنة بأنهم "كالأيتام على موائد اللئام [...] بسبب سياسات الأكراد والشيعة المدعومة من اليهود والصفويين". تبنى التنظيم خطاب المظلومية السنية كأداة تعبئة سياسية لمنح مشروعه الشرعية، والظهور كبديل يستعيد الهيبة السنية. لكن هذا الخطاب لم يبق محصورًا في العراق؛ إذ تجاوز الحدود، ليصبح هوية متخيَّلة عابرة للحدود تغذيها سرديات مشتركة من الإقصاء والقهر، محوّلة الصراع المحلي إلى وقود لتعبئة إقليمية.

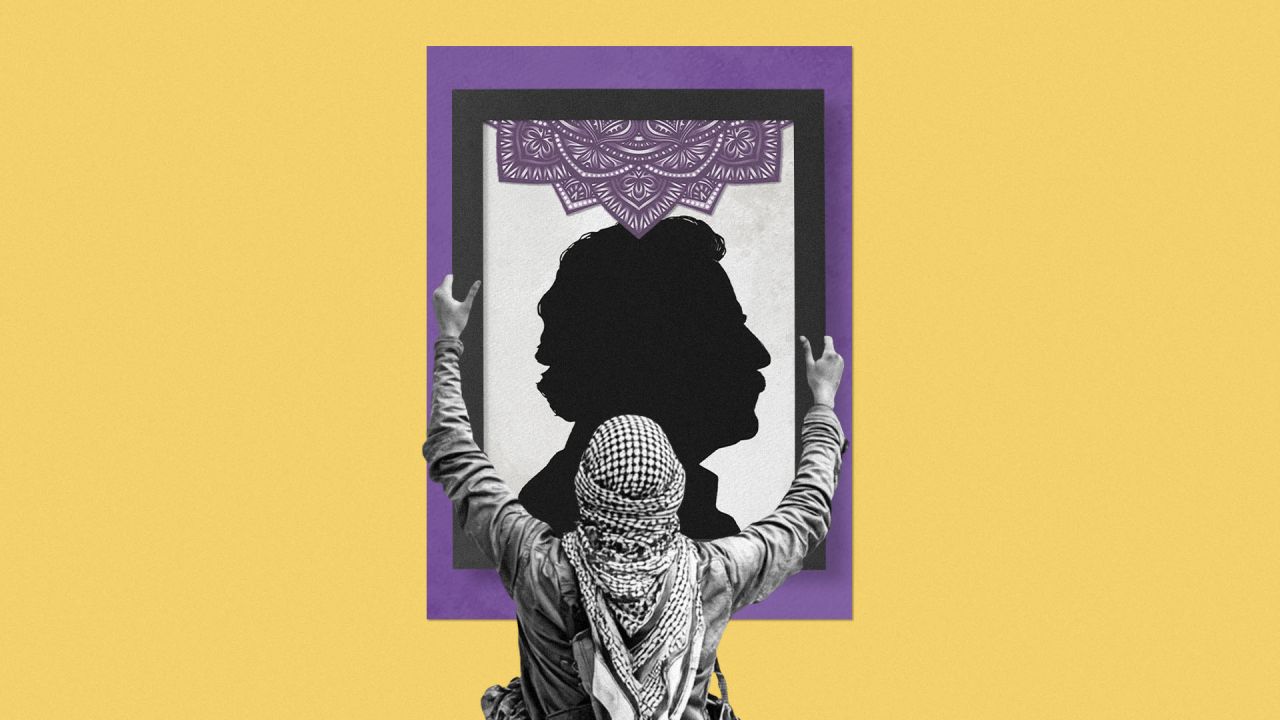

تلاقت المظلومية السنّية في العراق مع خطاب مشابه في سوريا، إذ عانت شرائح واسعة من السُنّة من ظلمٍ هوياتي. فقد هيمن نظام الأسد بطبيعته الأمنية على مؤسسات الدولة، ما خلق شعورًا سنّيًا متراكمًا بالتهميش والإقصاء. وبعد اندلاع الثورة السورية عام 2011، تصاعد هذا الشعور ليأخذ شكل مظلومية سنّية موازية، تُشابِه المظلومية العراقية في "الشكل"، لكنها تختلف عنها من حيث الخلفية التاريخية والسياسية. فبرغم انتماء نظامي "البعث" في العراق وسوريا إلى أيديولوجيا واحدة، فإن بنيتيهما الطائفية والسياسية كانتا متباينتين. تطوَّر "بعث" العراق إلى نظام بواجهة قومية، لكنه اعتمد على بنية سنّية عشائرية، بينما اتخذ "بعث" سوريا شكل نظام أمني صارم، سيطرت عليه نخبة علوية داخل المؤسسة العسكرية والأمنية. وفي حين استدعى صدام حسين الإسلام السنّي وأدخله في خطابه السياسي منذ التسعينيات، خصوصًا بعد حرب الخليج، حرص نظام الأسد، خصوصًا في عهد الابن، على تحييد الإسلام السنّي، وتوظيفه بشكل محدود عبر علماء رسميين موالين، مع الحفاظ على سياسة أمنية صارمة تجاه النشاط الديني غير المنضبط.

برغم الفروقات بين السياقين، لعبت "البعثية" المندمجة في الجهادية دورًا مؤثرًا في سوريا عبر تنظيمات إسلامية مختلفة، وبرز تأثيرها الأخير في "هيئة تحرير الشام"، التي ورثت نهج "القاعدة" برغم محاولتها تخفيف ارتباطها الرسمي بها لتحسين صورتها دوليًا، مع تركيز أكبر على الصراع السوري. ساهم هذا الامتداد في تكريس خطاب المظلومية السنية كحالة موحَّدة من العراق إلى سوريا، متجاهلًا الخصوصيات السياسية والتاريخية. وجدت الجماعات في سوريا بيئة مشابهة للعراق: غضب شعبي من نظام يوصَف بأنه علوي، ما خلق حاضنة لتقبل أي بديل. لكن مظلومية السنة في العراق لا تُعدُّ امتدادًا طبيعيًا لمثيلتها في سوريا، فالنظير الأقرب لها هو مظلومية الأقليات التي تتعرض للتهميش والتهديد اليوم. وبرغم الاختلافات في البُنى السلطوية وسرديات المظلومية، تؤكد هذه التشابهات كيف يمكن أن تُطيّف الهويات الدينية وتكتسب طابعًا متخيَّلًا عابرًا للحدود، ما يجعلها أدوات تُستخدم من طرف الأنظمة في صراعاتها الإقليمية.

يبقى أمام السوريين خياران لا ثالث لهما: إما تبني "خطاب" المظلومية السنية الأعمى تاريخيًا، مع إدراك أن هذا الخطاب كان صنيعة "أيتام" صدام، وجهادية استغلته لتملأ الفراغ الأبوي، أو الاعتراف بأن مظلومية السنة في سوريا مختلفة، ولا تحتاج إلى خطابات عمياء، بل إلى سلطة مختلفة تبني دولةً ووطنًا يليق بتضحياتهم، وتقرّ ضمنيًا بأن مظلومية سنية حقيقية في العراق سابقًا توازيها مظلومية أقلياتية حقيقية في سوريا اليوم.