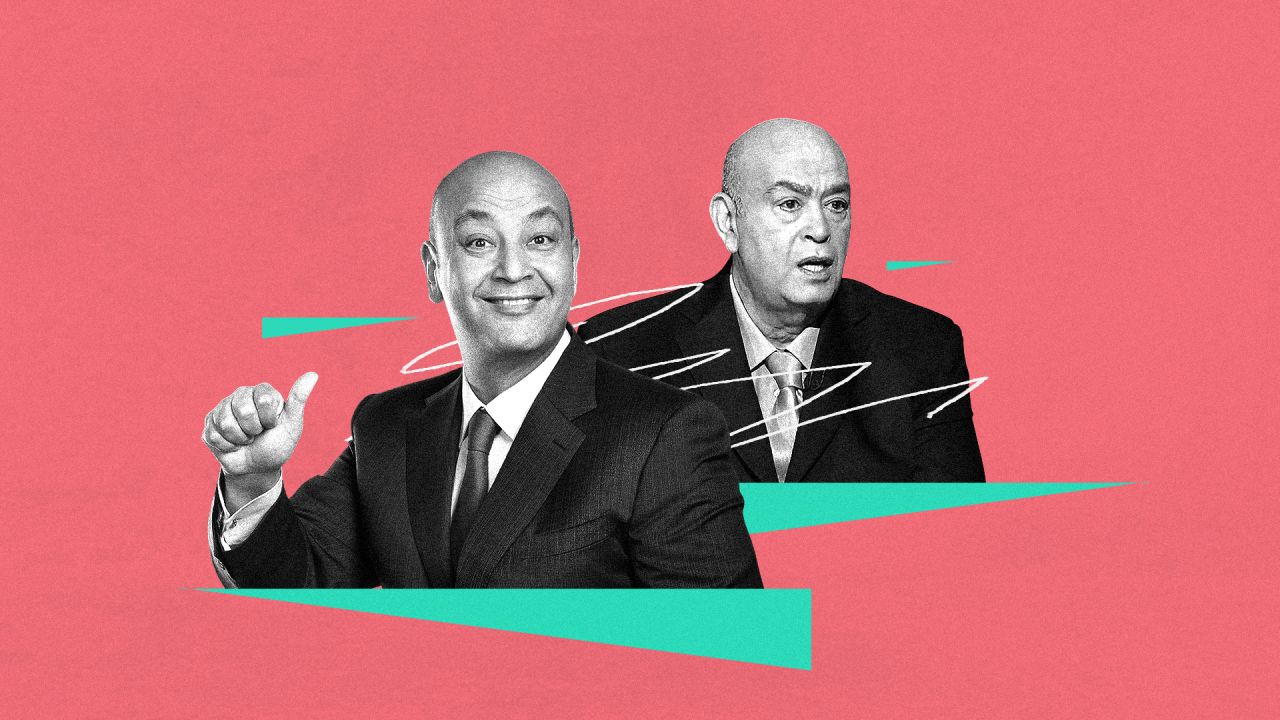

طريقتان نقيضتان في الأداء؛ فيما يصرخ عمرو أديب في مونولوجاته وحواراته التلفزيونية، مشوّحًا بيديه، مبالغًا في حركات جسده بهستيرية، خوفًا من ملل مشاهديه ولو للحظة، يحافظ الأخ الأكبر عماد الدين أديب على الوقار والهدوء، والحديث ببطء في العادة. ربما لأنه الأخ الأكبر، واجهة هذه الإمبراطورية الإعلامية الصغيرة ومؤسّسها، والمطلوب أن يكون لها وجه مهيب.

لكن، برغم هذا الاختلاف البيّن في طرق الكلام والأداءات الجسدية، فإن طرق الأخوين تتلاقى، لتجعل منهما نسختين من الشخص نفسه، سواء في طبيعة العلاقة بأصحاب السلطة، أو في طبيعة العلاقة بمهنة "الصحافة"، أو، للدقة، بما تبقى منها بعد انحدارها.

2011: الأخ الصغير يعلن التوبة

من بين المشاهد ذات الدلالة على طبيعة هذا الزمن الجديد الذي يبدأ بعد "ثورة يناير" 2011 وإسقاط مبارك بأيام، ظهور عمرو أديب في مونولوج طويل، يحكي فيه كيف كان أصحاب السلطة في زمن مبارك، وعائلته، ورجاله المقربون، وضباطه، يتعاملون مع أمثاله من الإعلاميين. تورّط عمرو يومها في الاعتراف بأنه وأمثاله، وربما أخاه، يمارسون مهنة التدليس للسلطة، والترويج لأكاذيبها ودعايتها. لكنّ الاعتراف آتى مصحوبًا بدفق مشاعر.

انفعل عمرو على الهواء مباشرة. كاد أن يبكي ويُنهنه. تعالى صراخه وانتفض جسده مرارًا، كمهزوم في "خناقة" بحارة مصرية، ساردًا الإهانات والإذلال الذي كان ومن مثله يتعرضون إليه في زمن مبارك، كخدم، وكيف كانوا مضطرّين لممارسة "التدليس" ــــ وعلى القارئ البحث عن المعادل المصري لهذه الكلمة؛ "التدليس".

سبب الاضطرار ليس لغزًا. لا يحتاج للكثير من التفكير لفهمه. فكثيرون من نوعية الإعلاميين هذه كانوا مضطرين لخدمة السلطة، بأكثر الأشكال وضاعة، للحفاظ على امتيازات مبهرة؛ أموال كثيرة في زمن الانفجار الإعلامي الفضائي، وشهرة، ومتعة الاقتراب من دوائر النفوذ، وتصوّر أنهم يشكّلون إحدى حلقاتها. لا علاقة لعامل الخوف بمسألة الاضطرار. فالخوف لا يلعب في هذه الحالات الدور الأساسي، إلا إن كان خوفًا من الفضيحة أو السجن، كأن يكون الإعلامي أو الإعلامية متورط/ة في مستنقعات قضايا مالية وأخلاقية، أكثر عمقًا بكثير من "التدليس" والكذب.

كان المشهد معبّرًا. فواحد من الإعلاميين الأكثر شهرة يعترف على الهواء بأنه وأقرانه كانوا مجرد أدوات لسلطة قمعية وفاسدة، بل لعصابة، وكيف كانت العصابة تخاطبهم وتعاملهم باحتقار، كمجرد خدم. أما المشاهدون، سواء شاهدوا هذه الحلقة ــــ هذا المونولوج ــــ على شاشة مقهى لجأوا إليه للراحة أثناء إحدى فعاليات الثورة، أو عن كنبة في أحد منازل من كانوا يُسمّون وقتها بـ"حزب الكنبة"، أي المتفرجين على الثورة من دون المشاركة فيها، فلن يخرجوا في الحالتين إلا بقناعة واضحة: هناك زمن أنتهى بكل أدواته وقذارته، والآن، حان وقت البناء بنظافة.

تقتضي النظافة ألا يكون لأمثال عماد وعمرو أديب مكانًا على شاشات التلفزيونات. فإن كان النظام قد سقط، من المنطقي اختفاء وجوهه الإعلامية التي ارتبطت بأكاذيبه وفساده وقمعه. لكن المفاجأة كانت أنهم لم يختفوا، بل قفزوا قفزة إلى أعلى في سلم الأهمية والحضور والنفوذ. قفزة لا يفسّرها سوى أن أصحاب السلطة الجدد، من داخل النظام نفسه، سواء أثناء حكم المجلس العسكري، أو لاحقًا مع بداية حكم السيسي، كانوا بحاجة إلى بقاء هذه الوجوه والنماذج، لتكريس شعور الإحباط والهزيمة عند من تصوروا أنهم انتصروا يوم إسقاط مبارك. رسالة مفادها بأن لا شيء تغيّر.

عام 2019، ثبّت عمرو أديب لحظة أكذوبة مبنيّة على فيديو صنعته أجهزة الأمن، ولم يعُد للحديث عن الموضوع ولا اعتذر

تضمّن الزمن الجديد تغييرًا بسيطًا في قواعد اللعبة: أن يكون مسموحًا لبعض الإعلاميين، خروجًا عن العرف، العمل لصالح أكثر من جهة وخدمتها دون حرج. وتتنوع الجهات هنا، من أجهزة سيادية وأمنية مصرية، إلى أجهزة أمنية أو ترفيهية تابعة لدول خليجية. وأن يكتسب إعلاميٌ من هذا النوع، عن طريق تعدّد الجهات التي يخدمها، هامش حركة أكثر اتساعًا، أمرٌ يحقّق له الأمن والرخاء الدائمين. فإن انقلبت الأمور، على سبيل المثال، في القاهرة، يستطيع استخدام جنسيته السعودية التي اكتسبها كهدية، وإن انقلبت الأمور في الرياض، فله في دبي ملجأ وملاذ.

2019: الأخ الصغير يتراجع عن التوبة

في نهايات شهر سبتمبر/أيلول 2019، خرج مواطنون قليلون محاولين التظاهر، تلبية لدعوة المقاول المتورّط في الفساد، والهارب، محمد علي. بدأ الطقس المعتاد للاعتقال العشوائي وإيقاف الناس في الشوارع، وتفتيش هواتفهم وفحص ما ينشرونه على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي مساء يوم 24 سبتمبر/أيلول، في برنامج عمرو أديب على قناة "إم بي سي مصر"،السعودية، بدأت فقرة الأكاذيب.

كانت فضائحية هذه المرة قائمة على تدميرٍ نهائيٍ لعدد من الأشخاص، قادهم حظهم العاثر لزيارة مصر أو الإقامة فيها خلال هذا التوقيت البائس، لمجرد أن يتمكن النظام، الذي كان يعمل عمرو أديب لصالحه وقتها، أن يدّعي وجود مؤامرة دولية على مصر، عن طريق التجسّس والتخريب، وبمشاركة "إخوانية".

أظهر الأخ الأصغر في برنامجه بعضًا من هؤلاء المقبوض عليهم من غير المصريين؛ أردنيين وفلسطينيين وسودانيين وأتراك ومن جنسيات أخرى، جالسين بالدور على المقعد نفسه، في مشاهد منفصلة، أمام كاميرا تسجّل اعترافاتهم التي كان واضحًا أنها انتُزعت تحت التعذيب. كانت الاعترافات كلّها تقوم على نص ركيك يُقرأ، بتعثر، من الذاكرة. ملخصه أنهم مشتركون في مؤامرة تجسّس وتخريب "إخوانية"، وأنهم أتوا إلى مصر لتحريض المصريين على التظاهر وقلب نظام الحكم. وبعد كل فقرة من تلك الفقرات، يعود الإعلامي إلى فقرة الصراخ والتأوّه على مصر التي في خطر، مصر التي تضيع، من دون أن ينتبه إلى أن بعضهم لم يكن يعرف اللغة العربية أصلًا، فكيف يقدرون على تحريض المصريين على التظاهر وقلب نظام الحكم؟ بالإنجليزية؟!

لم يوضح عمرو أديب كيف حصل على فيديوهات الجواسيس المخربين تلك... على هذا السبق العظيم الكاشف للمؤامرة. لم يحكِ لنا إن كان فريقه قد ذهب إلى مقر الأمن الوطني، وشارك في جريمة انتزاع اعترافات من متهمين دون إذن من النيابة، وتسجيلها، وإذاعتها، أم أنّه تلقّى هديته من أجهزة الأمن، ولم يقم بعمله الصحفي، الضروري، للتشكيك فيها، بل رفضها لأنها اعترافات مُنتزعة من متّهمين لم يُحاكموا بعد، ويبدو أنهم تعرّضوا على الأقل لسوء معاملة وترهيب، إن لم يكن لتعذيب ممنهج، علمًا أن إذاعتها في حد ذاته جريمة يُعاقب عليها القانون.

كان بين المعتقلين شاب يساري أردني/فلسطيني، حضر إلى مصر لدراسة السينما والعمل فيها، اسمه عبد الرحمن الرواجبة. لعبت الصدفة دورًا مهمًا في إنقاذه وإنقاذ البقية، لأنه كان الأكثر اشتباكًا بينهم ببعض دوائر السينمائيين المصريين، الذين كانوا ما زالوا قادرين على الكلام، ويعلمون أن ملابسات اعتقاله تختلف عمّا ورد في صراخ عمرو أديب. في اليوم التالي، بدأت حملة عربية واسعة تحت عنوان "رجعوا ولادنا"، وتحوّلت إلى عامل ضغط عابر للحدود. وبعد عشرة أيام، أفرجت السلطة عن هؤلاء الذين كانوا قبل أيام قليلة جواسيس ومخرّبين، وأعادتهم إلى بلدانهم.

لم يعُد عمرو أديب للحديث عن الموضوع، ولم يعتذر، فالمهمة نُفّذت. اقتنع السذّج والمغفلون بالأكاذيب التي ابتكرها هو وجهاز الأمن. ثبتت اللقطة، لا داعٍ للتوضيح أو التصحيح. فالمطلوب، تحديدًا، هو أن تثبت لحظة الأكذوبة؛ أن الشعب المصري طاهر، يحبّ نظامه ورئيسه، أما المخربون فهم من خارج صفوفنا.

2025: الأخ الكبير لا يتوب، ولا يتراجع عن توبة

الانفجار بالعامية المصرية: "الفرقعة". كلمة مناسبة تعبّر عن انفجار، وتعبّر عن تفاهة هذا الانفجار في الوقت عينه. ومثلما اقتنص عمرو أديب اللحظة الفارقة في 2011، محددًا ملامح الآتي، يلتقطها أخوه الأكبر بعد أربعة عشر عامًا، ليحدّد ملامح الآتي إسرائيليًا وخليجيًا.

ما حدث على قناة "سكاي نيوز" الإماراتية، مساء يوم 3 يوليو/تموز الجاري "فرقعة"، وليس "انفجارًا". الأخ الأكبر، عماد الدين أديب، الوقور، الهادئ، الصحفي المخضرم الذي يصفه مدلّسوه أحيانًا بـ"محمد حسنين هيكل الجديد"، ويذكّرون الجميع بخبرته الإعلامية الممتدة لأربعة عقود، يحاور رئيس وزراء إسرائيل الأسبق، وزعيم معارضتها الحالي، يائير لابيد.

كرّر لابيد الخطاب والأكاذيب الصهيونية التقليدية نفسها، من دون تعديل عليها، ولو بجملة يحاول من خلالها التمايز عن نتنياهو

لا تنحصر الفرقعة/الفضيحة في توقيت الحوار، وترك مساحة إعلامية عربية مهمّة للإسرائيلي، فيما الوقت هو وقت سماع صوت الفلسطيني. فبينما تتصاعد في العالم كله دعوات المقاطعة لإسرائيل وعقابها، بل العمل على إنهاء وجودها كدولة احتلال استيطاني وتطهير عرقي، تستضيف الإمارات سياسيًا إسرائيليًا بارزًا، وتأمر عماد الدين أديب بتسويقه وبثّ رسالة محددة؛ انسوا المقاطعة، إنه نزاع عادي بين فلسطينيين وإسرائيليين، والطرف الثاني تحديدًا هو ضيفنا.

يحبّ عماد الدين أديب هذه الفرقعات. فعلها سابقًا، ومع رموز إسرائيلية. وفعلها أيضًا مع مبارك عام 2005، بحوار فارغ المحتوى ودعائي المضمون لمدة سبع ساعات، تمّ الترويج له على اعتبار أن مبارك سيفجّر قنبلة. ولم "يفرقع" الرئيس الممل، أو محاوره، أي قنابل. لكن الفرقعة هذه المرة لها جانب آخر، في المضمون، أبعد من توقيت الحوار والدعوة للتطبيع في زمن الإبادة.

كرّر يائير لابيد الخطاب والأكاذيب الصهيونية التقليدية نفسها، من دون تعديل عليها، ولو بجملة يحاول من خلالها التمايز عن نتنياهو، وبالصيغ الكلاسيكية نفسها التي يتفق فيها كزعيم للمعارضة مع رئيس الحكومة. تمثّل النقد الوحيد الذي وجهه لنتنياهو في أنه لو كان مكانه يوم 7 أكتوبر 2023، لما كانت عملية "طوفان الأقصى" قد وقعت، وأنه، لو وقعت، كان سيجتهد بدرجة أكبر من نتنياهو لإيجاد حكم بديل لـ"حماس" في غزة.

أما بقية الحوار، المفعم بالدعاية الصهيونية الفجة، والأكاذيب التي يقدر على تفنيدها أي صحفي إسرائيلي مبتدئ يتمتع بقدر ولو محدود من النزاهة، فلم تجد عند الصحفي والمحاور المخضرم، "محمد حسنين هيكل الجديد"، أي رد أو تفنيد أو كشف لمنطقها المغالط.

جلس الصحفي العربي أمام الإسرائيلي ليستمع فقط. بل إن الضيف هو من قرّر مسار الحوار. أما المحاور، فلم يجد ما يفعله سوى الصمت، لا أمام وصف "حماس" بالمنظمة الإرهابية فحسب، واتهامها بسرقة المساعدات وبيعها بأسعار هائلة لشراء أسلحة، من دون أي دليل، بل أمام مستوى من الاستعلاء الاستعماري شديد الفجاجة والوقاحة، مفاده أن إسرائيل من حقها اختيار حكام غزة، وقتل سكانها للقضاء على المنظمة الإرهابية.

لكنّ المستعمر إنساني في الوقت نفسه. لم ينسَ أن يتباهى بأن دولته تُطعم من تقتلهم، وأنها بعد ضرب إيران أثبتت أنها الدولة الأقوى في الشرق الأوسط. وعلى الجميع، "الجميع"، بمن فيهم البلد الأصلي للمحاور، إدراك قدرتها على فعل ما لا يستطيع فعله أحد، وأن الجولان أصبحت إسرائيلية، فقد بقيت زمنًا طويلًا مع إسرائيل، يفوق زمن انتسابها لسوريا، وأن مصر يجب أن تتولى شؤون غزة، أي أن تحتلها بلُغتنا.

هذه الأكاذيب والمغالطات، وغيرها، لم تمنع عماد الدين أديب من إنهاء الحوار بتقاليد الكرم العربي، فدعا ضيفه، وضيف دولة الإمارات، للتغزل بها وبحكّامها، في كلمة ختامية، شارحًا كيف كيف أنها بلد عظيم، يمثّل المستقبل الذي تتمناه إسرائيل للعرب كلهم، وكيف أن حكامها هم الأذكى والأدهى سياسيًا ودبلوماسيًا.

هنا تحقق الغرض من الفرقعة: أصبحنا جميعًا أصدقاء. المرتزق، والمحتل الصهيوني، والحاكم العربي، بينما يُقتل الفلسطينيون لأنهم وقفوا في طابور الطحين.

حكمة أمل دنقل

يقول الشاعر الراحل أمل دنقل في إحدى قصائده: "من يملكُ العملة يمسك بالوجهين.. والفقراء بين بين".

من يملك العملة والسلطة اليوم هو الخليج. وجزء من العملة هم الإعلاميون أنفسهم، يشترونهم بها، ويحوّلونهم إلى عملات نقديّة، إلى مرتزقة. ولأنّهم مجرد قطع نقدية، فإنهم لا يملكون الاختيار، يُمسك بوجوههم أصحاب السلطة والمال، ويحركونهم بين كفوفهم كما يريدون.

لا يملكون سوى تنفيذ الأوامر، أيًا كانت، وبينها ترويج الأكاذيب والدعاية الإسرائيلية بين العرب، أو تدمير مستقبل أشخاص قادهم حظهم العاثر إلى مصر في وقت غير مناسب، أو التعري الكامل، وإشهار الانحياز لمهمة تدمير مهنة الإعلام والصحافة نفسها، وإيصالها إلى قاع انحطاطها، بوجوه شديدة الجدية. هكذا، يكون لهم ـــ للمرتزقة ـــ الريادة، في ألا يكون لمهنة الصحافة، أو للمعلومة، أي قيمة، وترتفع في المقابل قيمة الأكذوبة.