جبل عامل، حزيران/يونيو 2025. تُحلّق طائرة رباعية مراوغة فوق قرى مسحت بالكامل، تشقّ طريقها إلى داخل أحد المنازل حيث تجلس سيدتان، تراقبهما، تستبيح خصوصيتهما. تكمل طريقها فوق الخراب. تمر فوق لافتة كُتب عليها بخط يدوي: "إسرائيل سقطت". تحوم على مقربة من سيارة أخرى، تأمر السائق بفتح الصندوق. تتفقد، ثم تنسحب.

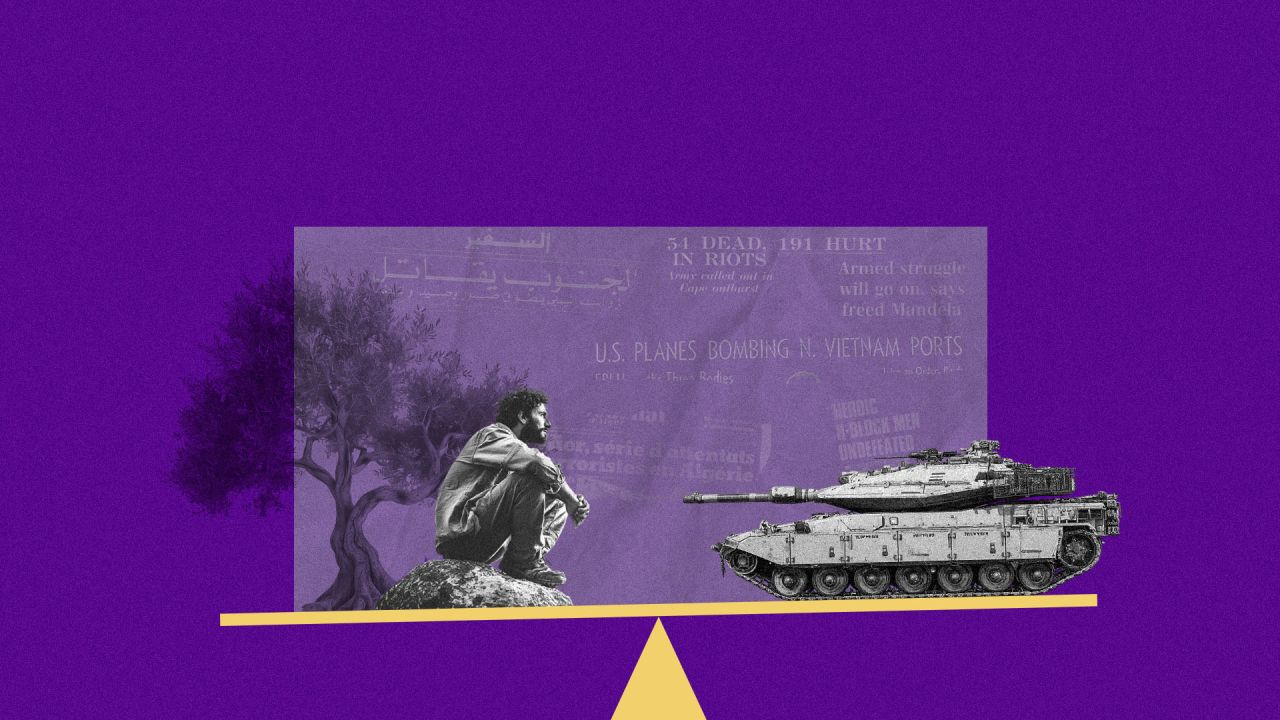

في قرى مجاورة، لا يفارق أزيز طائرات الاستطلاع قلق الناس. تحلّق بين خلايا الرأس والوريد على علو مدروس كي لا تنسى أنّها هنا وتراقبك. أفكر بشاب يتنقلّ للتو على درّاجة، أو في رابيد أبيض، أو تحت شجرة. أحاول أن أفهم أثر هذا الأزيز في قلبه وهو يدرك أنّه قد يكون التالي، وبأنّه قد يعود اليوم محمّلًا، ويُنعى بعد تبليغ الأهل شهيدًا، وبرغم ذلك يكمل. أحاول أيضًا أن أفهم أثره على هذا الأزيز، كيف يهدد شاب على دراجة الجيش الأكثر تفوقًا، وأكبر آلة قتل في العالم؟

في السماء تتحكّم دولة الاحتلال بالأقمار الصناعية والمقاتلات والقنابل الذكية، وعلى الأرض لا يمتلك الناس سوى الأرض، وذاكرة حيّة وحقّ مشروع في الدفاع عن أنفسهم. تفاوت في القوّة لطالما كان صارخًا، ولكنّه لم يكن يومًا جديدًا، ولا كان شرطًا للاستيلاء على حق الشعوب في المقاومة. لا في حالة هايتي، عندما انتفضَ السود ضدّ الاستعمار الفرنسي؛ ولا في حالة إيرلندا، عندما ثار شعبها على الاحتلال البريطاني؛ ولا في جنوب أفريقيا، عندما واجه شعبها نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد)؛ ولا حتى في الجزائر، عندما حمل الفلاحون وبقايا الجنود البنادق القديمة بوجه جيش استعماري مدجّج بالسلاح.

يقول فرانتز فانون إن المستعمَر والمستعمِر منخرطين في صراع عنيف حتى يستعيد الأول إنسانيته بالمقاومة. هذه الفكرة ــــ المقاومة تُأنسن المستعمَر ــــ من خلال الإطاحة بالمستعمِر، تبدو اليوم أساسيّة وسط الحديث عن موازين القوى والتفوق التكنولوجي. كيف حوّلت الشعوب المضطهدة عبر التاريخ اليقينَ الأخلاقي إلى قوة ماديّة، كما في هايتي وإيرلندا وفيتنام وجنوب أفريقيا والجزائر؟ وكيف دفعت المقاومة اللبنانية والفلسطينية، إسرائيل، برغم تفوّقها العسكري، إلى الانسحاب مرتين، من لبنان في عام 2000 ومن غزة 2005؟

دروس من المقهورين

هايتي ــــ من "غابة كايمان" إلى معركة فرتيير ــــ جسّدت هايتي كيف يمكن لعبيدٍ عُزّل أن يهزموا ثلاث إمبراطوريات. استثمرت كتائب "توسان لوفرتور" التضاريس الوعرة، وغيّرت التحالفات لإرهاق إسبانيا وبريطانيا وفرنسا، وأحرقت المزارع لإجبار النخبة على واحد من خيارين، المنفى أو المساواة. فتكت الحمى الصفراء بالجنود الأوروبيين، لكن جان ــــ جاك ديسالين حوّل الوباء إلى تكتيك، مهاجمًا حين تكون المعسكرات أضعف. في 1 كانون الثاني/يناير 1804، أُعلنت أول جمهورية سوداء حديثة — ولدت من ثورة مستعبَدين، لا من جيوش نظامية.

إيرلندا ــــ حوّل القائد الثوري الإيرلندي مايكل كولنز مئات من المتطوعين إلى "وحدات طيّارة" تضرب ثم تختفي. كانت حرب الاستخبارات حاسمة. اغتيل عملاء دبلن كاسل، فأُعميت عيون بريطانيا في الريف. بالتوازي، أدارت حكومة دبلن الثورية المحاكم وجمعت الضرائب، ما جعل سلطة وستمنستر بلا أسنان. كما شلّت إضرابات عمال السكك الحديدية حركة القوات البريطانية، وعمّقت الشعور بأن الحكم الاستعماري يترنّح من الداخل.

الهزيمة بمعانيها السياسية والعسكرية شيء، والترويج للهزيمة والتحريض على الاستسلام بحجة الواقعية والعقلانية، شيء آخر

وبحلول عام 1920، كانت كلفة الاحتلال تتصاعد بسرعة لتُرهق ميزانية الدولة، حتى قورنت في أوساط بريطانية بتكاليف إدارة مستعمرات كبرى مثل الهند. وتحت ضغط حرب العصابات، والاستنزاف الاقتصادي، وانهيار السيطرة الأمنية في معظم الريف، وافقت بريطانيا على الدخول في مفاوضات مع قادة الحركة الجمهورية. وبرغم أن المعاهدة فجّرت انقسامًا داخل الحركة الاستقلالية وأشعلت حربًا أهلية قصيرة، فقد أنهت الوجود العسكري البريطاني في معظم البلاد، ومهّدت الطريق نحو إعلان الجمهورية الكاملة عام 1949.

فيتنام ــــ لم تكن الحرب مجرّد اختبار للعتاد والجيوش، بل لمدى صلابة الإرادة السياسية. قال هو شي منه: "أنتم تقتلون عشرة، ونحن واحدًا، لكنكم ستتعبون أولًا". لخّص هذا جوهر الاستراتيجية الفيتنامية، الصمود الطويل مقابل الإنهاك التدريجي للولايات المتحدة. وبرغم ما امتلكته واشنطن من قوة نارية وتفوق تكنولوجي، جاءت الضربة القاتلة من الداخل، حين بدأ الرأي العام الأميركي ينقلب مع وصول توابيت الجنود وصور المجازر. شكّل هجوم عيد "تيت" المفاجئ في 1968 نقطة تحول نفسية أكثر من عسكرية، إذ زعزع الإيمان بجدوى الحرب. وحين سقطت سايغون عام 1975، كانت القوات الأميركية قد غادرت منذ عامين، بعدما حُسمت الحرب سياسيًا في واشنطن، لا ميدانيًا في فيتنام. لم تسقط سايغون لأسباب عسكرية فحسب، بل بسبب تحوّل الرأي العام الأميركي أيضًا.

جنوب أفريقيا ــــ بعد مذبحة شاربفيل عام 1960، أسس "المؤتمر الوطني الأفريقي" جناحه العسكري "رمح الأمة" بقيادة نيلسون مانديلا، للدفاع عن حقوق السود بالكفاح المسلح إلى جانب المقاومة المدنية. تزامنت العمليات المسلحة مع انتفاضات شعبية وإضرابات في المناجم، بالإضافة إلى مقاطعات دولية ضاغطة على نظام "الأبارتايد". بحلول أواخر الثمانينيات، اعترف قادة النظام بأن الحل العسكري غير مجدٍ، فبدأت الإصلاحات السياسية وأُطلق سراح مانديلا عام 1990. قاد مانديلا حوار المصالحة، وأُجريت أول انتخابات ديمقراطية شاملة عام 1994، وانتُخب رئيسًا، معلنًا عهد الوحدة والتعايش.

الجزائر ــــ فجّرت "جبهة التحرير الوطني" معركة استقلال كبرى حين لم تعد الشعارات تكفي، وحين أصبح الكفاح المسلّح ضرورة وجودية. استثمرت الدعم الشعبي من الأرياف والجبال، ونسّقت بين خلايا المدن والجبال في هجمات خاطفة أربكت الجيش الفرنسي. حاولت فرنسا خنق الثورة بالاجتثاث الجماعي والتعذيب في مراكز الاعتقال. قاومت الجزائر 8 سنوات من القصف والمداهمات والمجازر، حتى أصبح شعار "الجزائر جزائرية" معادلًا موضوعيًا لمعنى الكرامة. وفي 1962، انسحب آخر جندي فرنسي، لا بفعل تسوية سياسية فحسب، بل لأنّ فكرة فرنسا الجزائر انهارت تحت ضربات الريف، وصمود المدن، وصوت الحناجر التي غنّت: "من جبل إلى جبل، صوت الحرية ما يزول".

المقاومة في مواجهة "جيشٍ لا يُقهر"

عام 1982، انطلقت "جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية" من دون انتظار تحقّق توازنٍ عسكريّ ملائم. لم يملك الأطباء الشيوعيون في "النجدة الشعبية" ــــ عندما كانوا يقضون الصباح في غرف العمليات، ويُهرّبون ليلًا أدوية وذخائر إلى الخلايا السرّية ــــ إلّا الإرادة وخيار المقاومة. الأمر ذاته انطبق على سائر الفصائل.

حين انكفأت إسرائيل إلى "المنطقة الأمنية" عام 1985 وبدأ الغطاء السوفياتي لليسار يتلاشى، ومع دخول "حزب الله" المسرح العسكري والسياسي، بدعم من الثورة الإيرانية واستنادًا إلى حواضن قروية، زادت العمليات الجهادية. فجّر مقاتلو الحزب عبواتٍ زرعوها على جوانب الطرقات وفي أسوار البساتين، ونفذوا عمليات استشهادية هزّت صورة الجيش الذي لا يقهر وصولًا إلى كمين أنصارية عام 1997 الذي قُتل فيه 12 من وحدة "شايطِت 13". بموازاة ذلك، أدت حركة "أمهات أربع" دورًا مهمًا في الشارع الإسرائيلي بعد تحطّم مروحيتين ومقتل 73 جنديًا في شباط/فبراير 1997، وزادت مطالب الانسحاب الفوري من لبنان.

الإيمان بالفعل المقاوم لا يغيّب النقد، ولا يغيّب الموقف من المسارات التي اتخذتها حركات المقاومة

هكذا، اجتمع الاستنزاف الميداني بضغط الشرعية الداخليّة. فقرّر إيهود باراك رئيس الحكومة آنذاك الانسحاب الأحادي في 24 أيار/مايو 2000، دون قيد أو شرط، تمامًا كما خلص أرييل شارون في غزة سنة 2005 إلى أنّ حماية 8,600 مستوطن وسط مليون ونصف المليون فلسطيني تستنزف الجنود والمال والدبلوماسية. في الحالتين، لم ينتصر ميزان القوّة التقليدي، بل إصرار مقاومين لم يعترفوا بالمستحيل حتى فرضوا معادلتهم.

الأيديولوجيا الاستعمارية: المشكلة في المقاومة

تهدم الأيديولوجية الاستعمارية البنى الأصلية للمجتمعات باسم التقدّم، وتخلق نزاعات بين الحدود وداخلها وفق آليات سيطرة سياسية واستغلال اقتصادي. تسرق الموارد الطبيعية وتستولي على الأراضي، فتعيد تصوير الفلاح والبدوي المقتلعَين كعقبة متخلّفة أمام الزراعة الحديثة. تعزز الانقسامات، مرة من باب بناء دول رسم الاستعمار نفسه حدودها وهيكليتها، ومرة من منظور حقوقي ضيّق، وتصُوّر المجتمعات المقاومة بوصفها خارجة عن القانون، أو متخلّفة، يجب ردعها ومعاقبتها. هكذا، لا يُنكَر حق التحرّر فحسب، بل يُجرَّم. فيخسر المستعمَر وعيه وموقعه التاريخي، وتُسفَّه أي محاولة لاستعادته، فيُحاصَر المقهورون بين مسارين، إما الصمت والتلاشي، أو المقاومة والعقاب.

ثمة من حارب قوى اليسار العلماني يوم قادت النضال ضد الاحتلال، لاعتبارها، حتى آنذاك، "مخرّبة" وعدوة للحضارة. وعندما برزت حركات الإسلام السياسي التي اتخذت من النهج المقاوم جهادًا دينيًا، وبدلًا من فهمها كتعبير تاريخي عن إرادة سياسية ومرحلة مأزومة ــــ في لحظة تخلّ عربي تام، وخذلان دول تتشارك الجغرافيا والمصير ــــ صُنِّفت قواها رجعيّة، لا امتدادًا لمشروع مقاوم ضد الإحتلال.

يغيب عن كثير من النخب والحركات السياسية بأن أصل المشكلة وجود كيان إحلالي قائم على الدم، ويتحوّل التركيز على حركات المقاومة التي قررت مواجهته، فيُروّج الخضوع والاستسلام، لا لبناء الدوّل كما يتوهّم البعض، بل لإنهاء أي مشروع يهدد مصالح الاستعمار. ويُحصر الحديث في نطاق الحقوق والأمن والسيادة، بعيدًا عن ضرورة وجود قوة ماديّة تضمن هذا الأمن وهذه السيادة، وتحمي الحقوق المذكورة وتنتزعها ممن ينكرها.

الإيمان بالفعل المقاوم والانتماء إلى مجتمع المقاومة، لا يغيّب النقد، ولا يغيّب الموقف من المسارات التي اتخذتها حركات المقاومة، ولا حتى من إدانتها على العنف الذي نتج منها داخل الدول وبينها، سواء بالاقتتالات المباشرة، أو بأشكال الظلم والقمع والاستبداد السياسي كافة. السؤال عن الخيارات العسكرية واستراتيجيات الدفاع وإدارتها سيبقى دائمًا مشروعًا، كما الاعتراف بالنتائج سواء كانت نصرًا أم هزيمة. لكن الهزيمة بمعانيها السياسية والعسكرية شيء، والترويج للهزيمة والتحريض على الاستسلام بحجة الواقعية والعقلانية، لغايات سياسية تخدم مصالح المستعمِر وتتقاطع معه، شيء آخر. استعمال مشهد اليوم زورًا للترويج بأن المستقبل للأكثر تفوقًا سوء فهم للتاريخ.

صورة واحدة

صورة واحدة. من فارس عودة الذي واجه الميركافا بحجر، إلى "الحاجة محفوظة أشتيه" التي تمسكت بجزع الزيتون تحت فوهة البنادق، وصولًا إلى سهى بشارة التي أسقطت ميزان القوة بطلقة، وصلاح غندور بساعات انتظاره. ومن لولا عبود ودلال المغربي وصولًا إلى فرحة الشهيد عاهد أبو ستة يوم عطّل الميركافا في حرب الإبادة وصرخ "ولّعت". ومن حروب الطائرات المسيرة إلى قائمة القتل بالذكاء الاصطناعي في جنوب لبنان وغزة. واجه المقاومون أكبر آلة قتل في العالم وحدهم.

صورة واحدة. طائرات استطلاع تلاحق رجلًا على دراجة. لا تخلع القلب فحسب، بل تكشف عن الهيبة التكنولوجية للحرب الحديثة وعن سريالية العيش في زمن الإحتلال. تكرار المشهد نفسه يثبت أن الحياة العادية تحت الاحتلال تحولت بالقوة إلى حياة عسكرية. الحجر والشجر والدراجة تحوّلوا إلى أسلحة. لا طوعًا، بل بدوافع تاريخية ودفاعًا عن الوجود. المقاومة لا تقاس بوزن المتفجرات، بل بالإرادة على حرمان المحتل من احتكار المعنى.

من مزارع قصب السكر في هايتي إلى بساتين غزة، المقاومة تعيد تنظيم المستحيل. قد لا تضمن التحرر، لكنها تضمن بألّا يحدد المحتلّ أفق الممكن وبأن الظلم سيواجه دائمًا، مهما استشرى. فجوة القوة حقيقية، لكن التاريخ أطول من أي خط إمداد. قد يبدو عصر الطائرات المسيرة والشرطة الخوارزمية جديدًا؛ لكن الاستراتيجيات التي صيغت تحت أشجار السنديان في جنوب لبنان، وفي أزقة غزّة، تذكرنا بأن التكنولوجيا لا تستطيع إلغاء الإرادة السياسية.

التحرر من الاستعمار، الذي لم يكتمل بعد، يظل أضخم مشروع محق في العالم. ومع التسليم بمشروعية السؤال عمّا حصل وما فعله من سبقنا إلى المقاومة، يبقى السؤال برغم الوجع والخسائر بالخيال السياسي والفعل: ماذا نفعل نحن؟